test test

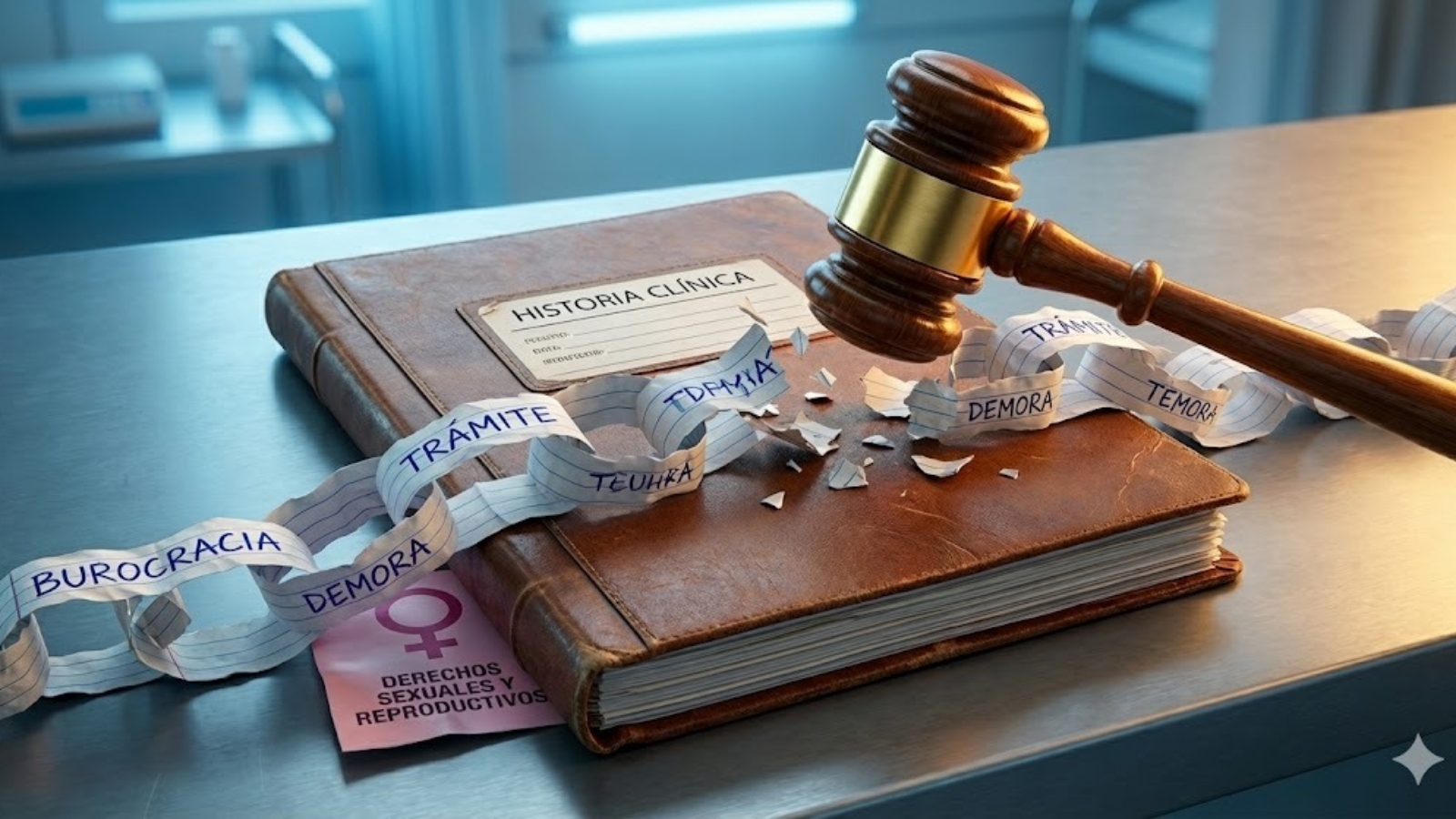

Acceso a la ligadura tubaria y litigio estructural: un fallo clave en Córdoba

Un reciente fallo del Poder Judicial de Córdoba constituye un avance significativo en materia de derechos sexuales y reproductivos y violencia institucional. En el marco de una acción colectiva, la Justicia reconoció la existencia de prácticas sistemáticas que obstaculizaban el acceso a la ligadura tubaria en un hospital público provincial, pese a tratarse de un derecho garantizado por la ley.

La sentencia declaró la responsabilidad del hospital y del Ministerio de Salud provincial por imponer requisitos ilegales y barreras administrativas que vulneraban la autonomía reproductiva de las mujeres, y ordenó medidas estructurales de no repetición, incluyendo capacitación del personal, adecuación de procedimientos y mayor transparencia institucional.

El fallo se destaca por su enfoque de género e interseccional, así como por el uso del litigio estructural como herramienta para transformar prácticas institucionales arraigadas, ofreciendo un precedente relevante para el trabajo de las clínicas jurídicas y organizaciones que promueven el acceso efectivo a derechos.

➡ La cobertura completa del caso puede leerse en Class Actions Argentina, medio especializado en acciones colectivas y litigio estratégico: “Litigio estructural, violencia institucional, género y derechos sexuales y reproductivos: el Poder Judicial de Córdoba rompe las barreras sistemáticas en el acceso a la ligadura tubaria en hospitales”

Se realizó el III Encuentro de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas

El pasado 14 y 15 de noviembre se desarrolló el III Encuentro de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Red Argentina de Clínicas Jurídicas nació en el año 2021 y desde entonces lleva adelante diferentes actividades tendientes a fortalecer los espacios clínicos de las universidades nacionales, la formación de docentes y estudiantes, así como las alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de dichas actividades, el encuentro anual se ha convertido en la instancia presencial y federal en la cual docentes y profesores de distintas clínicas y prácticos profesionales se reúnen para abordar cuestiones de formación para la enseñanza de destrezas y habilidades profesionales.

Los encuentros en Tucumán (2022) y Salta (2023) precedieron a este III Encuentro que encontró como anfitriones a la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Palermo.

Participaron equipos de la UNLP, UBA, UNICEN, Universidad de Morón, UNS, UNT, UNSL, UNCA, UCASAL, UTDT y UP, junto a integrantes de organizaciones de la sociedad civil como ELA, ACIJ, CELS, Poder Ciudadano y MxM.

En esta oportunidad, los temas que se trabajaron tuvieron que ver con la enseñanza de planificación, ejecución y evaluación de entrevistas profesionales. Parte de las actividades se realizaron en Espacio Aguirre, una escuela de clowns a cargo de Marcelo Katz, quien brindó un taller especialmente diseñado para docentes abogados/as.

Por último, además de definir la agenda de talleres y de producción de material de enseñanza durante el 2026, se anunció que la Universidad Nacional del Sur será la próxima sede del encuentro anual.

Faltan pocos días para el III Encuentro de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas

Los próximos 14 y 15 de noviembre, Buenos Aires será sede de una nueva edición del Encuentro de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas, que reunirá a docentes y referentes de la enseñanza clínica del derecho de todo el país.

El evento propone un espacio de intercambio y reflexión sobre la práctica docente con enfoque clínico, consolidando el trabajo en red entre universidades e instituciones comprometidas con la formación jurídica.

Ya se encuentra disponible el programa completo, que puede consultarse y descargarse a continuación:

¡Nos preparamos para seguir aprendiendo en red!

Taller «Programación didáctica y enseñanza clínica»

En este taller se trabajará sobre la planificación didáctica de actividades clínicas. Los objetivos, actividades de aprendizaje, evaluación y la tutorización docente. Tiene por objetivos repasar los fundamentos de la programación didáctica y facilitar el diseño de estrategias didácticas consistentes con el modelo pedagógico clínico.

El espacio está dirigido a docentes de clínicas jurídicas que deseen profundizar sobre estos temas.

Jueves 23 de octubre – 15 hs. – Modalidad virtual

Conectate por Zoom ➡ ID de reunión: 955 2541 9958 / Código de acceso: 2025

Requiere inscripción previa desde el formulario disponible en aquí: https://forms.gle/QAULndNJBut5h9YYA

Se viene el III Encuentro de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas

Este noviembre, Buenos Aires será sede de una nueva edición del Encuentro que reúne a estudiantes, docentes y referentes de la enseñanza clínica del derecho de todo el país.

¡Una nueva oportunidad para seguir aprendiendo en red!

➡ Te invitamos a completar el formulario para facilitar la comunicación e ir construyendo el próximo encuentro: https://forms.gle/1PyJpu319GiBd9D5A

Se realizó un taller sobre la enseñanza de destrezas para el desarrollo de entrevistas en clínicas jurídicas.

El pasado lunes 1 de septiembre, el Prof. Martín Sigal compartió con la Red Argentina de Clínicas Jurídicas un espacio de aprendizaje en relación la enseñanza de las principales destrezas que se encuentran involucradas en las entrevistas que se desarrollan desde espacios clínicos.

Durante el encuentro, Sigal realizó un paralelismo entre las entrevistas médicas y las que desarrollan los/as abogados/as en su ejercicio profesional, procurando que los/as asistentes pudieran identificar qué aspectos les resultarían relevantes desde el punto de vista de las personas que acuden a profesionales del Derecho.

Luego, se abordaron los momentos centrales de la entrevista en espacios clínicos: preparación, ejecución y reflexión. Por último, se compartieron experiencias y reflexiones en torno a la enseñanza de estas habilidades en las escuelas y facultades de Derecho.

La Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la UNLP y el caso de la transformación del Barrio Tres de Junio

José María Martocci, director de la clínica jurídica de DDHH de la UNLP, nos comparte una experiencia que muestra con claridad el valor de la enseñanza clínica como puente entre el aprendizaje académico y el compromiso social. En el caso del Barrio Tres de Junio, docentes y estudiantes acompañaron a una comunidad en situación de extrema vulnerabilidad, combinando herramientas jurídicas, diálogo interinstitucional y trabajo territorial sostenido para hacer efectivos derechos que parecían inalcanzables.

Un caso que nos muestra cómo la clínica se convierte en práctica de abogacía comunitaria. Este proceso permitió que la formación en derecho se desplegara sobre un caso real, donde la reflexión jurídica y la acción colectiva confluyeron. La intervención clínica no solo ofreció respuestas concretas a las familias del barrio, sino que también interpeló los límites del derecho tradicional y puso en el centro la potencia de las comunidades como protagonistas. La transformación del Barrio Tres de Junio es, así, un ejemplo inspirador de cómo la enseñanza clínica contribuye a la justicia social.

1.

En el año 2016 la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata entro en contacto, por medio de una organización social con intervención en la región de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, con un asentamiento de viviendas precarias (chapas y maderas sobre piso de tierra) ubicadas a la vera del arroyo Plátanos bajo columnas de alta tensión, habitado por más de ciento veinte familias sin acceso a la red de agua potable, de electricidad, de cloacas, conviviendo con la basura, aguas estancadas y todo tipo de riesgo sanitario -evidenciado particularmente en niños y niñas con padecimientos respiratorios, infecciosos y epidérmicos-.

Nuestra intervención empezó en una asamblea vecinal en el mismo barrio, donde conocimos las condiciones de existencia y particularmente los riesgos constantes de ese modo de vida agravado por el campo magnético de las grandes columnas de alta tensión.

2.

Se trataba de una cuestión de alta complejidad pues involucraba el derecho a la vivienda de muchas familias pero también el derecho a la ciudad, entendido como aquél que promete asegurar el acceso a una vida en común digna y segura, que preserve a toda persona de la intemperie vital.

Pero de la mano del derecho la cuestión se hacía más compleja en cuanto nos preguntamos cómo hacer efectiva una política pública de vivienda donde no la hay o cuando el Estado no muestra voluntad en llevarla a cabo.

Esto abrió y abre a cuestiones fundamentales de orden práctico que interrogan sobre las condiciones de realización de los derechos; es decir, de su realidad más acá de su mera enunciación.

Es así que el caso nos trajo una problemática sobre la cual poco pensamos: la realización de los derechos cuando estos no suceden y cuando sus titulares carecen de poder –situar la vida en territorios descartables es un efecto, entre tantos, de no tener poder para vivir de otro modo-.

¿Cómo hacerlo? ¿Ante quién? ¿Bajo qué vía? ¿Cuál sería la vía más eficaz? ¿Qué rol ocupa la comunidad? ¿Qué rol ocupa el Estado? ¿Quién media entre la comunidad y el Estado? ¿Qué mecanismo puede hacer posible que la voz comunitaria sea escuchada con atención? ¿Es el proceso judicial tradicional la vía apta para este camino o nos lleva a una confrontación que no queremos por ineficaz? ¿Cómo dotar de poder a los derechos que no lo tienen?

Al cabo, todas preguntas que interrogan la potencia del derecho y el rol de la comunidad en su efectividad.

3.

De manera exploratoria, y antes de todo litigio judicial (en el que no creíamos para un caso de estas características), con estos antecedentes acerca del barrio iniciamos un reclamo al municipio de Berazategui y al Estado provincial, poniendo en conocimiento de esto también al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, destacando las condiciones de vida extra constitucional de más de ciento veinte familias en su mayoría niños/as en situación de vida indigna y de serio riesgo.

Todos estos planteos, pero particularmente el que hicimos a la Fiscalía de Estado, dio lugar a la conformación de una mesa de trabajo en esta sede con participación de la propia vecindad a través de sus representantes, con nuestro patrocinio y con la presencia constante de las autoridades comunales y también de áreas competentes del Estado provincial.

La primera reunión presentó a todas las partes y los antecedentes de esta comunidad mediante fotos y testimonios de sus propios habitantes. Todos los participantes reconocieron la violación de un derecho estructural. Esto desencadenó reuniones periódicas donde la problemática se fue desgranando de modo de avanzar en soluciones progresivas dialogadas por todos sus protagonistas y donde la autoridad al cabo de cada encuentro se llevaba un compromiso a traer cumplido en la próxima mesa.

No es el sentido de esta breve nota reseñar las derivas y vueltas que tuvo todo este camino pero sí señalar que la persistencia en la búsqueda fue la constante y que al cabo de varios años de encuentros periódicos registrados en actas sucesivas lo que era un barrio olvidado en un territorio inhabitable se transformó en la construcción de una nueva urbanización, a no más de cincuenta metros de donde este comunidad vivía, de cuya lenta pero persistente realidad dan cuenta los registros visuales que aquí se adjuntan. Un nuevo barrio con calles, veredas, viviendas, conexión con la red eléctrica, de agua potable y cloacas. Una vivienda para quien nunca la tuvo, una integración urbano ambiental para una vida en común.

4.

Sin ánimo de agotar las sensaciones sobre esta experiencia de intervención, sí diremos que partió de un no saber qué hacer frente a la negación constitucional y a la evidencia de un derecho fundamental burlado. No saber cómo hacer que la letra constitucional –el deseo de una vida digna para toda persona y comunidad- salte a realidades palpables; cómo involucrar al Estado indiferente en una tarea olvidada; cómo conquistar dignidad para las voces que no se escuchan, las vidas que no se ven. En este no saber cómo, aprendimos a hacerlo, con persistencia, invención, diálogo efectivo y azar, dotando de poder, en la propia praxis de la comunidad como protagonista, a derechos que no lo tenían.

Taller «Destrezas profesionales: cómo preparar y conducir entrevistas con clientes»

La entrevista con personas que consultan en las clínicas jurídicas es una instancia clave del trabajo clínico, donde se ponen en juego múltiples destrezas profesionales: escucha activa, formulación de preguntas, construcción de confianza, identificación de hechos relevantes, encuadre ético y emocional del caso.

Sin embargo, enseñar a entrevistar ha ocupado tradicionalmente un lugar marginal en los programas de las carreras de Derecho, a pesar de ser una habilidad elemental en la práctica profesional.

En este taller, Martín Sigal -docente de la Facultad de Derecho de la UBA y referente en enseñanza clínica- compartirá herramientas pedagógicas para trabajar con el estudiantado sobre cómo preparar, desarrollar y reflexionar una entrevista con personas que consultan. A partir de ejemplos concretos, se abordarán distintas estrategias para fortalecer su enseñanza en clave clínica.

El espacio está dirigido a docentes de clínicas jurídicas que deseen profundizar en esta dimensión pedagógica fundamental.

· Lunes 1 de septiembre – 14 hs. – Modalidad virtual

· Conectate por Zoom → ID de reunión: 974 4278 1962 / Código de acceso: 183103

→ Requiere inscripción previa desde el siguiente formulario, https://forms.gle/g4U6QvRptMtf2JLr9

Encuentro «Programa de Formación de Promotores Jurídicos Comunitarios como propuesta clínica»

Tenemos una cita imperdible el lunes 7 de julio a las 17 hs. para conocer en profundidad el Programa de Promotorxs Jurídicxs Comunitarixs que lleva adelante la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional del Sur.

Dirigido a docentes y estudiantes, en este encuentro virtual, la profesora Nora Alaggio y los profesores Rodrigo Zeballos Bilbao y Guillermo Garay Semper nos contarán cómo la clínica se ha consolidado como una propuesta pedagógica de inserción comunitaria, brindando herramientas y experiencias valiosas a la comunidad. Una propuesta que llevan adelante los/as estudiantes junto a referentes barriales y sociales de Bahía Blanca.

Recordá que requiere inscripción previa desde el formulario, https://forms.gle/bD46bE7UWyM7v3jNA

Conectate por Zoom con los siguientes datos: ID de reunión: 912 8169 0065 / Código de acceso: 033538

¡Sumate para aprender y debatir sobre esta iniciativa que marca la diferencia!